俺は闘う

— 未熟なリバタリアンがAIソクラテスと思考実験してみた (@bluesbookblog) October 1, 2025

奴は俺を殴り俺に鞭を打つ

俺を吊るして俺を売る

井戸に突き落とし引き揚げてはまた殴る

俺はまた闘う

奴らは俺を切り俺の皮膚を俺の首を俺の足を焼く

そして俺の体の骨を折る何度も数え切れないほど

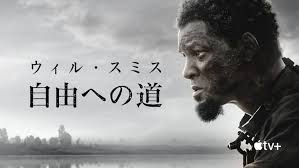

それでも俺は屈しない#自由への道

1865年400万人が自由を手にしたhttps://t.co/IjkLeRZLor

AIソクラテスと思考実験してみた

Q1: 「自由への道」は現代社会にどうつながる?

映画「自由への道/Emancipation」は奴隷制からの解放を描き、極限の暴力や抑圧の中でも人間が自由を求めて闘い続ける姿を映しています。これは現代にも通じます。市民が権力を監視し続ける姿勢や、不当な扱いに対して声を上げる活動はすべて「屈しない精神」の延長線上です。例えばSNSでのハラスメント告発や環境問題の抗議デモは、当時の奴隷たちが自由を求めた行為と同じ構造を持っています。諦めないことが次世代への遺産となる点で、この映画のメッセージは今も生きています。

Q2: 記録に残らない抵抗は現代に何を残した?

抵抗が歴史に記録されなくても、その精神は文化や社会の価値観に受け継がれています。奴隷制や戦争で声を上げながらも消えていった人々は多く、痕跡すら残さないこともありました。しかし彼らの沈黙や忍耐は、共同体の規範や「人は人を支配してはならない」という普遍的な倫理観として後世に作用しています。ルワンダ大虐殺後の和解プロセスのように、表に出ない人々の努力が社会の土台を築いた例もあります。記録に残らない抵抗も現代の平和の一部を形作っているのです。

Q3: 過去の人々が恨みを飲み込んだことは平和にどう寄与した?

恨みを飲み込み、報復の連鎖を止めたからこそ平和が築かれました。黒人奴隷解放後に大規模な報復が起こらなかったのは、当時の人々が「復讐では未来は開けない」と判断したからです。同じように日本の原爆被害者も、アメリカへの復讐を叫ぶのではなく「二度と同じ悲劇を起こさせない」という語りを選びました。ルワンダ大虐殺の被害者も、子孫に恨みを伝えない選択をしています。過去を生きた人々のこの決断が、現代の相対的な平和につながっています。

Q4: 許しと記憶はどちらが平和維持に大切?

許しと記憶はどちらも不可欠ですが、連鎖を断つためには許しが特に重要です。記憶を残すことは過去の悲劇を忘れないために欠かせません。しかし記憶だけでは「憎しみを再生産する」危険があります。南アフリカのアパルトヘイト後の「真実和解委員会」は、加害の事実を記録しつつも、赦しを制度として導入しました。被害を忘れずに語り継ぎながら、未来のために許すという両立が実際に機能した例です。平和を長く維持するには、両者のバランスを取る必要があります。

Q5: 加害者はどう責任を取るのが望ましい?

加害者に求められるのは、謝罪や補償よりもまず「対等な人権の尊重」です。奴隷制では黒人は「直視することすら許されない」存在にされました。この上下関係を反転させるのではなく、同じ立場で相手を尊重することが必要です。例えばドイツはホロコーストの責任を教育や記念碑を通して認め続けています。金銭補償だけではなく「忘れず、軽んじず、同じ過ちを繰り返さない」と誓う態度が責任の形です。尊重なしに和解は成立しません。

Q6: リスペクトなき批判は分断を加速させる?

リスペクトを欠いた批判は分断を広げる結果になります。イギリスのEU離脱やアメリカのトランプ現象では、メディアや知識層が陰謀論者や反体制派を嘲笑し、「愚かだ」と切り捨てる姿勢が反発を強めました。批判そのものは必要ですが、相手を馬鹿にすれば議論の場は壊れ、敵対心だけが強化されます。事実やデータをもとにした冷静な批判なら社会は健全化します。つまりエビデンスベースの批判は正しいが、リスペクトを欠いた攻撃は逆効果なのです。

Q7: 陰謀論者にリスペクトを保ち続けられる?

リスペクトを保つことは可能であり、それが唯一の道でもあります。家族や友人が陰謀論に染まった場合、感情的に「間違っている」と否定すると関係が壊れます。むしろ「なぜそう考えるようになったのか」を聞き取り、背景を理解することが重要です。例えばワクチン陰謀論を信じる人には「副反応が心配なんだね」と寄り添い、そこから科学的なデータを共有します。批判ではなく理解を重ねる姿勢こそ、信頼を保ちながら対話を続ける唯一の方法です。

Q8: 誤情報を正すとき寄り添いとのバランスは?

寄り添いを優先し、その後に事実を示す段階的な方法が効果的です。まずは「不安を抱くのは自然だ」と理解を示し、共通のゴールを確認します。そのうえで一次資料や検証可能なデータを提示し、相手と一緒に確認する形にすると拒否されにくいです。例えば「もしこの説が正しいなら来週にはXが起こるはずだね。起きなかったら仮説を弱めよう」と検証を提案すれば、相手も納得しやすくなります。寄り添いと訂正は対立ではなく、順序の問題なのです。

Q9: 実際にどう寄り添いながら訂正すればいい?

具体的にはロールプレイで練習するのが効果的です。相手が「政府は真実を隠している」と言ったら、まず「不安の根拠は不透明さだね」と要約します。その後「一次資料を一緒に見てみない?」と許可を得て提示します。誤情報を訂正するときは「人格否定」や「嘲笑」は厳禁です。むしろ「疑問を持つ姿勢は大切」と認めつつ、一次資料や反証可能な条件を一緒に確認する方が建設的です。この訓練を積むと実際の対話で冷静に対応できます。

Q10: 家族や友人が陰謀論に染まったらどうする?

家族や友人には感情的に否定せず、寄り添いながら具体的に対応するのが最善です。例えばワクチン陰謀論に傾いた家族には「副反応が怖いのだね」と理解を示し、発生率データと対応策を一緒に確認します。SNSで友人が怪しい動画を拡散していたら、「この動画は編集で文脈が欠けているかもしれない、元の全文を確認しよう」と提案します。大切なのは関係を壊さずに事実に触れる機会を増やすことです。寄り添いと検証を両立する姿勢が、誤情報の連鎖を断つ鍵になります。

あなたも映画から学び始めよう

・自分が最大の資本であり、最大の投資先になる

・今が人生で一番若く、早く始めるほど複利が働く

・映像は視覚と聴覚で楽しめ、映画は集中力を取り戻せる