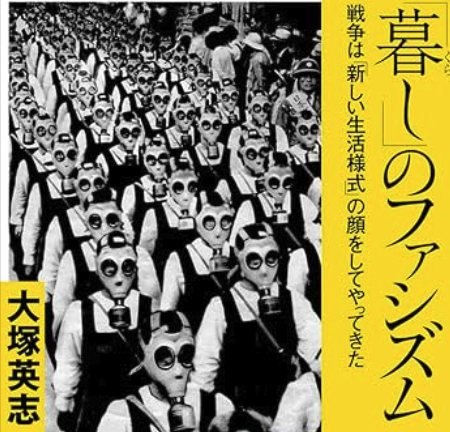

戦争は新しい生活様式の顔をしてやってきた

— 未熟なリバタリアンがAIソクラテスと思考実験してみた (@bluesbookblog) September 21, 2025

1940年、近衛政権はWWIIに国民を動員したかった

新聞やホームドラマを通じて断捨離やホットケーキ、ガスマスクの新生活体制にした

コロナ禍のこんまりメソッドやホットケーキ、マスクも政治が生活へ介入するプロバガンダとも言えるhttps://t.co/f3D1x4Gpje

AIソクラテスと思考実験してみた

Q1: 生活様式の変化は文化か政治かどこで線を引く?

生活様式の変化は文化と政治が交差する点を見極める必要がある。戦時中の日本では近衛政権が「新生活運動」を推進し、新聞やラジオ、ホームドラマを通じてホットケーキや断捨離、ガスマスクの使用を生活改善として宣伝した。だが実際は生活改善に見せかけた戦時動員の一環だった。同様にコロナ禍でも「こんまりメソッド」やマスク着用が文化として広まったが、その背後に政治的な意図や世論形成の影響が潜む可能性がある。したがって線引きは「自発的な文化的選択か、国家や権力による誘導か」を意識し、自分で判断する姿勢が不可欠だ。

Q2: 文化とプロパガンダをどう見分ければいい?

文化とプロパガンダを区別するには根拠の有無を点検することが大事だ。例えば断捨離や健康志向の習慣が個人の体験や科学的事実に基づいているなら文化として信じられるが、裏付けがなく一方的に広められているなら政治的扇動の可能性がある。戦時中の「ぜいたくは敵だ」運動は、生活改善に見えて実際は戦費節約のためのプロパガンダだった。コロナ禍のマスクや外出自粛も根拠を持ち冷静に検討する必要がある。つまり「信じるに足る事実があるか」が最初の分岐点になる。

Q3: 自粛要請は日常と非日常のどちらで理解すべき?

外出自粛要請はあくまで非日常の緊急措置と捉えるのが妥当だ。日本の法制度では強制的に国民の移動を制限する法律的根拠は弱く、あくまで要請ベースにとどまる。ところが実際には多くの人々が自発的に従い、社会的な圧力によって事実上の強制力を持った。これは「国家の命令」ではなく「国民同士の相互監視」が働いたためである。したがって日常化させてはいけない。非常時に限られるべき対応が常態化すると、生活の自由が政治によって簡単に浸食される危険がある。

Q4: 日本史で自粛圧力と似た事例はある?

日本史で似た例は戦時中の隣組制度に見られる。隣組は住民同士が互いを監視し、物資の配給や戦争協力を強制する仕組みだった。国家が直接取り締まらなくても、住民が自主的に「空気」を作り出し従わせる構造である。コロナ禍の外出自粛でも、法律で罰則はなくとも、地域や職場で「出歩くな」という雰囲気が広がった。つまり国家が社会的同調を利用する点で共通する。これにより統制は法律よりも強力に働きうる。歴史を参照するとその危うさがわかる。

Q5: 相互監視はなぜ国家命令より強い?

相互監視が強力なのは、個人が孤立を恐れる心理に直接作用するからだ。国家命令は罰則や強制力が前提だが、人間は集団から排除される恐怖によりもっと強く行動を制御される。旧石器時代から人間は集団で生き延びる存在であり、排除されれば死に直結した。その本能は現代でも残り、いじめや同調圧力となって現れる。国家が命令するよりも、国民同士が「お互いを監視し合う」構造を利用した方が効率的に大衆を動員できるのである。

Q6: 集団規範は非常時にどう利用されやすい?

集団規範は非常時に国家が正当化の道具として利用しやすい。危機に直面すると人々は安全のため規範に従いやすくなるからだ。例えば太平洋戦争期には「一億総玉砕」や特攻隊が美化され、多くの人が自発的に従った。規範を外れれば非国民とされ排除された。コロナ禍の外出自粛も「皆で守れば感染が止まる」という規範にすり替わり、国民が自発的に互いを監視した。つまり非常時ほど「従わなければならない」という空気が強まり、国家の意図に沿った方向へ導かれやすい。

Q7: 少数派はどの程度で多数を動かせる?

一貫した少数派が10〜25%存在すれば社会の規範を変える可能性がある。アメリカ・ペンシルベニア大学のダモン・セントラらの研究では、全体の25%が確信を持って行動すれば多数派を逆転できると報告されている。またスコット・ページらのモデルでは10%の少数派が徹底すれば支配的意見が変わる場合もある。つまり2割前後という感覚は現実的であり、残りの多数が空気に流される構造を考えると、日本社会でも十分に動員の臨界点となり得る。

Q8: 多数派に従わない時どちらを優先する?

多数派に従わない選択では、自律を守る価値を優先すべきだ。社会的孤立や不利益は確かに痛みを伴うが、盲目的に従うと命や時間といった取り返せない資源を失うことがある。戦時中の「赤紙」で召集された人々は、多数派の流れに逆らえず命を失った。コロナ禍でも必要以上の自粛が経済的損失や心身の健康被害を招いた。したがって合理的に考えるなら、短期的な孤立よりも長期的に自分の判断を貫く方が結果としてリスクを減らす可能性が高い。

Q9: 国家に従わず国外移住は合理的?

国外移住は国家に従うか抵抗するか以外の選択肢として合理的に成立する。自国の政治環境や社会の同調圧力が個人の自由を奪うと感じるなら、生活の場を移すことは自己防衛の戦略となる。例えば戦前の日本からアメリカや中国に移住した知識人がいたように、現代でもカナダやオーストラリアなど自由度の高い英語圏が現実的な選択肢になる。これは国を変えるよりも個人が早く自由を得る手段として有効であり、合理的判断の一つといえる。

Q10: 移住先を選ぶとき最も重視すべき基準は?

移住先の選択では経済条件だけでなく政治的自由度を重視するのが本質的だ。生活基盤を築ける収入や仕事の機会が重要なのは確かだが、国家が強い介入をする社会では再び同じ問題に直面する。カナダは多文化共生と表現の自由が保障され、オーストラリアも移民国家として個人の選択を尊重する傾向がある。経済面と同じくらい「権利が守られる環境か」を軸にすることで、長期的に安定した生活が可能になる。自由と生活基盤の両立が決め手になる。

あなたも読書を始めよう

・自分が最大の資本であり、最大の投資先になる

・今が人生で一番若く、早く始めるほど複利が働く

・本は信憑性があり、読書は能動的ため成長できる