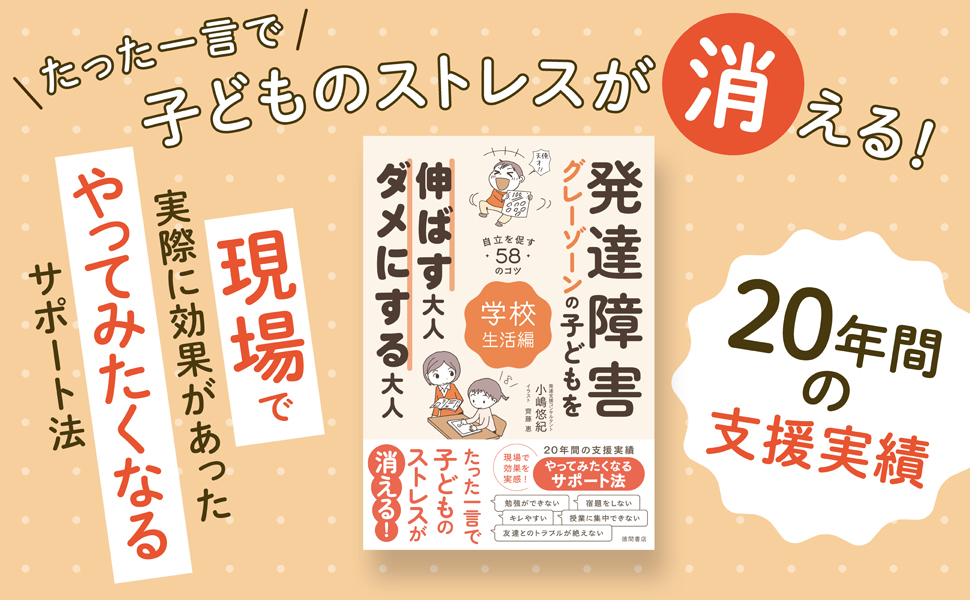

好きや得意を認めて積極的に伸ばした方が安定する

— 未熟なリバタリアンがAIソクラテスと思考実験してみた (@bluesbookblog) November 9, 2025

注意を奪う刺激物を取り除く

ゲームなどの勝負事に勝つはずとこだわっており、負けるとパニックになるため、勝負事を避ける

ルール違反について一貫性で対処する

道徳やルールより自分主体のデメリットがある視点で説明するhttps://t.co/GCRViBqc9e

- AIソクラテスと思考実験してみた

- Q1: なぜ「勝負をしない環境設計」がキャリア構築に有効なのか?

- Q2: 競争ではなく「自分基準の達成感」でモチベーションを維持するには?

- Q3: 他者評価を前提にする働き方に潜むリスクとは何か?

- Q4: 自分の好き・得意を活かして「評価されない活動」で稼ぐにはどうすればよいか?

- Q5: 内発的動機を活かしつつ他者からのフィードバックを受ける方法は?

- Q6: 小さな失敗を通じて社会的ルールを学ばせるにはどのような段階設計が必要か?

- Q7: 他害・自傷が最優先に防がれるべきと考える理由は何か?

- Q8: 「負けるとパニックになる」ゲーム勝負依存と自己物語のズレの関係とは?

- Q9: 自分の世界に入り込みがちな子どもに対して効果的な対応策は?

- Q10: 自分の内発的動機を維持するために外部勝負ではなく「自己基準」を設定するには?

AIソクラテスと思考実験してみた

Q1: なぜ「勝負をしない環境設計」がキャリア構築に有効なのか?

勝負を強いられる環境では、たとえば営業目標や成果報酬などで競争に振り回されることがありますが、本人が得意としない分野で勝負を挑むとストレスや損失が大きくなります。逆に、自分の「好き・得意」を活かして勝負を避けた設計に切り替えると、精神的な余裕が生まれ、資本主義の市場の中でも安定感が増します。たとえば営業が得意な人は営業で勝負する方が再現性が高く、勝負苦手な人はルールの少ないバックオフィスやクリエイティブな枠組みで仕事を組み立てた方が長続きします。こうした環境設計は「評価されるために戦う」ではなく「自分の内発的動機で働く」方向へとシフトし、結果として持続的なキャリアやFIRE(経済的独立・早期退職)を視野に入れられるからです。

Q2: 競争ではなく「自分基準の達成感」でモチベーションを維持するには?

競争環境に依存せず自分基準で達成感を得るためには、外部評価を最小限にしつつ、自分の内発的動機を軸に評価軸を設計する必要があります。たとえば「昨日より30分多く学習した」「今週は7本の動画を仕上げた」という自己KPIを設定すると、他人と比較せずに自分に勝てる仕組みができます。日課として毎朝の読書や映画視聴を「自分の視野が広がったか」という指標で振り返ることで、自己評価の循環が定着します。自分の成果を自分で認める習慣を育てると、他人の評価で左右されずに継続的に活動を楽しめるようになります。

Q3: 他者評価を前提にする働き方に潜むリスクとは何か?

他者(上司・顧客・親・先生)からの評価を軸に働き方を設計すると、評価の基準が自分以外の誰かの価値観に依存します。例えば、子どものときに親や先生が設定した「良い子像」「優秀であること」などに自分が適応し続けると、成人後に自分の好き・得意を見失う可能性があります。評価されることが目的化すると、勝負や競争から逃れられず、失敗を許されない文化に身を置くことになりかねません。そうした働き方では、精神的疲弊やモチベーション低下の原因になり得ます。

Q4: 自分の好き・得意を活かして「評価されない活動」で稼ぐにはどうすればよいか?

好き・得意を活かして評価されない形で収益を得るには、まず自分の関心分野を明確にし、それをベースにスキルやコンテンツを発信する工程が有効です。例えば私が読書要約や映画考察を発信してきたように、「読了1ヶ月・3ヶ月・1年後の行動更新」といった形式をブログやYouTubeで実践すれば、他者との直接競争ではなく自己成長を見せる構造になります。その結果「この人の考察が面白い」「この切り口が新しい」というファンを得られます。収益化は広告・サブスク・スポンサーシップなど複数チャネルで組み立てると、勝負=成果を取るという重圧を抑えつつ、活動を継続しやすくなります。

Q5: 内発的動機を活かしつつ他者からのフィードバックを受ける方法は?

内発的動機を軸に据えた活動でも、全く他者のフィードバックを排除するのではなく「最小限で効果的なフィードバック構造」を設けることが合理的です。例えば「週一で読者からのコメントを確認」「月一で視聴者アンケートを取る」という形で、評価を自分以外の声として捉える機会を少数設けます。この際、フィードバックの目的を「自己改善」「読者理解」などに明確化すれば、他者評価が自己決定感を妨げずむしろ活動を磨く材料になります。評価者が誰でも変動しても、自分の軸=「知識を深めて好奇心を広げる」がブレなければ、環境に左右されずに動けます。

Q6: 小さな失敗を通じて社会的ルールを学ばせるにはどのような段階設計が必要か?

社会のルールや倫理を体得させるために、小さな失敗を段階的に経験させる設計は有効です。例えば幼児期から「おもちゃの貸し借り」でルールを守る練習、小学生では「グループ課題で役割を果たせなかった経験」を通じて仲間との契約意識を養う。親や教師が監視可能な環境下で、失敗後に「どうすれば次回は上手くいくか」を確認し修復を促します。失敗から「他人を傷つけた」「自分に損失が生じた」というデメリットを自覚することで、将来的に大きな他害・自傷的行為に至る前段階の抗体ができます。

Q7: 他害・自傷が最優先に防がれるべきと考える理由は何か?

他者への暴力や自分自身を傷つける行為が発生した場合、それは倫理・法令領域に直結し「個人の自由範囲」を大きく逸脱します。例えば学校で同級生を殴る、職場で自分を危険な状況に追い込むなどは社会的制裁が明確です。こうした段階を防ぐために「他害・自傷=最優先介入」のルールを明文化しておくことで、早期対応が可能になります。親が幼少期にこの基準をルールとして定め、子どもがその基準を自分ごととして理解しておくと、社会的なルールを無自覚に破るリスクが減ります。

Q8: 「負けるとパニックになる」ゲーム勝負依存と自己物語のズレの関係とは?

勝負に強くこだわる人が「負けるとパニックになる」のは、自分が信じていた物語(「勝つ自分」「有能な自分」)と現実の結果がズレたからです。例えばゲームで絶対勝てると信じていると、負けた瞬間に「自分という物語」が揺らぎ、不安や怒りが生じます。これは自己一貫性の崩壊です。子どもがこの状態を繰り返すと「勝負しなければならない」「負けたら自分は価値を失う」という思考が強化されてしまうため、勝ち負けではなくプロセスや成長に焦点を当てる設計が有効です。

Q9: 自分の世界に入り込みがちな子どもに対して効果的な対応策は?

話を聞いているようで自分の世界に入り込んでしまう子どもには、まず「注意を奪う刺激物」を取り除る環境が重要です。例えばゲーム機やスマホを学習時間から取り除き、興味のある本や映画要約の時間に切り替える。次に「自分の世界で何をしていたか」を可視化する仕掛けが有効です。短い対話で「君は今何を考えていた?」と問い返し、自分の思考を言語化させる。最後に「好き・得意を伸ばす」仕組みとして、小さな成果を認める場を設けると、本人は自分の世界と外界をつなぎやすくなります。

Q10: 自分の内発的動機を維持するために外部勝負ではなく「自己基準」を設定するには?

内発的動機を維持するためには「他者と競わない自己基準」を設定し、日々の活動をその基準で測ることが効果的です。たとえば私の習慣である「本1冊・映画1本・漫画6巻・ゲーム3時間」という具体的数字を、他人の成果と比較せず「昨日より何が変わったか」を指標にします。評価の主体を自分にし、「誰かに評価されているから頑張る」のではなく「自分の価値を広げるために挑戦する」文化を築きます。これにより資本主義的な勝負構造から距離をおき、自らのペースと得意な領域で継続できる働き方をデザインできます。

あなたも読書を始めよう

・自分が最大の資本であり、最大の投資先になる

・今が人生で一番若く、早く始めるほど複利が働く

・本は信憑性があり、読書は能動的ため成長できる