総力戦研究所の第1期生、官僚27人と民間8人の結論は日本必敗だった

— 未熟なリバタリアンがAIソクラテスと思考実験してみた (@bluesbookblog) October 14, 2025

1939年、日米通商航海条約の破棄通告、翌年失効

1940年、戦略物資の輸出禁止

1941年、在米英の日本資産の凍結

食料・工業原料・衣料・石炭・石油・ゴムなど21品目の自給能力は🇺🇸が銅以外🇯🇵の7倍以上あったhttps://t.co/Ggv86J9bzC

- AIソクラテスと思考実験してみた

- Q1: なぜ昭和16年夏の敗戦予測は 注目すべき歴史的判断なのか?

- Q2: なぜ日本は資源劣勢を知りながら戦争を選んだのか?情報共有の失敗とは?

- Q3: 内戦回避を優先した選択は制度と文化にどう影響したか?

- Q4: 敗戦後にアメリカ型システムを受け入れた判断者の説明責任は誰にあるか?

- Q5: AI時代において情報統制とフェイク動画時代への対応はどうあるべきか?

- Q6: 当時の国民は資源劣勢や外交孤立を理解していたのか?世論は操作されたか?

- Q7: 全体主義的価値観・神格化思想はどう社会に広まったか?

- Q8: 同調圧力と国民性の危うさは再現しうるか?AI・情報社会での防御策は?

- Q9: 日本の義務教育と民間で行える哲学教育ロードマップはどう設計すべきか?

- Q10: 日本でこうした哲学教育を普及させる際の最大障壁は何か?

AIソクラテスと思考実験してみた

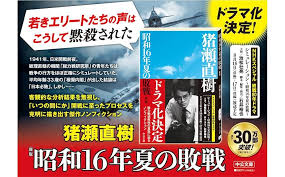

Q1: なぜ昭和16年夏の敗戦予測は 注目すべき歴史的判断なのか?

昭和16年(1941年)夏、総力戦研究所の第1期生27人と民間8人の結論は「日本必敗」だったという報告が残るが、これが注目されるのは、当時の官僚・軍部の意思決定を揺るがす可能性を示したからだ。日米通商航海条約破棄(1939年)、戦略物資の輸出禁止(1940年)、在英米の資産凍結(1941年)という経済封鎖の流れと、食料・工業原料・石油・ゴムなど21品目でアメリカ側に7倍の供給力差があったという現実を内在化していたから、軍部・国家指導体制の情報共有や政策立案方法の問題を浮かび上がらせる起点となる。こうした歴史認識から、情報統制と意思決定の構造を問える点で、この予測は現代のメディア環境や権力監視へのヒントを与える材料となる。

Q2: なぜ日本は資源劣勢を知りながら戦争を選んだのか?情報共有の失敗とは?

日本政府・軍部は、資源や外交的に不利な現実を把握しながらも、陸軍が強い影響力を持ち、海軍との統制がとれない権力構造という内部対立があった。さらに、陸軍内部では「一度内戦になるよりは外部に賭けたい」「天皇制を残したい」という価値重視の論理が働き、理性的なリスク分析を押し込んだ。こうした構図では、情報を正しく共有してチェックする制度が無力化し、決定権をもつ軍エリート層だけで判断が進んだ。結果的に国民や他部門の視点が排除され、戦略的合理性が覆されてしまった。

Q3: 内戦回避を優先した選択は制度と文化にどう影響したか?

内戦を恐れて外部との戦争に賭けた判断は、敗戦後の日本の制度設計や文化保存に影響を残した。戦後、アメリカによる占領政策が進む中で、日本は憲法改正や政治体制の再構築を受け入れつつ、天皇制を存続させる路線が採られた。これは、天皇を象徴とする制度を温存するという「1%の希望」が一部反映された結果とも見られる。また、伝統文化や宗教儀礼、神道・神格化の要素も、戦後の国家的アイデンティティへと昇華され、外来制度との折り合いをつけながら日本文化の継続性は一定程度維持された。

Q4: 敗戦後にアメリカ型システムを受け入れた判断者の説明責任は誰にあるか?

敗戦後の政治制度・教育制度・メディア体制の改変を誰が判断し、どこまで透明にされたかは責任論として問われ得る。占領期に設計を主導した総司令部(GHQ)とそれに協力した日本の政治家・官僚は、民主主義移行と文化保存という二律背反を扱った。だが、国民への説明や選択の機会は限定された。エリートが自らの判断を後世に残す構造、すなわち決定の過程を公開しない構造自体が、「責任説明の不在」につながった。これを変えるには、権力を透明化して監視する制度が不可欠だ。

Q5: AI時代において情報統制とフェイク動画時代への対応はどうあるべきか?

AI生成技術はフェイク動画や偽情報を流布させうるが、その一方で一次情報・SNS拡散によって国民が直接情報に触れる機会も増えた。民主主義の文脈では、政府は情報統制を行いやすくなるが、国民側にも「疑う力」「情報リテラシー」が不可欠になる。政府と国民の判断レベルが一致しやすくなる危険があるため、AI時代ではメディア教育、批判的思考教育、フェイク検証訓練などを小中学校から体系的に導入することが必要だ。

Q6: 当時の国民は資源劣勢や外交孤立を理解していたのか?世論は操作されたか?

当時の報道は軍部・政府の検閲と統制が強く、国民は正確な資源統計や外交交渉の背景をほとんど知らなかった。世論は「戦争支持」「戦争回避」意見の対立を許さない調和志向で形成され、反対意見は抑えられた。国民理解よりも「国難」「大義」が宣伝された。もし国民が総力戦研究所の予測や軍内部見解を知っていたなら、戦争支持の比率は変わった可能性が高い。少なくとも、反対派の立場が強まり得た。

Q7: 全体主義的価値観・神格化思想はどう社会に広まったか?

国家神聖化・個人犠牲という主張は、教育制度・新聞・教科書・宗教儀礼・神社祭祀といった複合的構造で浸透した。義務教育や修身・道徳の授業、国家神道を通じて「天皇=神」「国のために死を厭わぬこと」が美徳とされた。家族や親戚、地域の同調圧力が日常に浸透し、個を疑う余地を狭めた。このような価値観の重層的制度化が、バンザイ突撃や神風特攻のような行動をある程度、社会常識化した。

Q8: 同調圧力と国民性の危うさは再現しうるか?AI・情報社会での防御策は?

同調圧力は「常識」による制約と、地域・集団の規範意識が強い民族文化的傾向と結びつく。これが再び力を持つとすれば、SNSでの炎上、ルート化された意見操作、AI推薦アルゴリズムの偏向化が媒介になる。防御策として、透明なアルゴリズム監査、公教育における批判的思考カリキュラム、メディア識者の公開評価・ファクトチェック組織が重要となる。個人にも「まず疑う」「根拠を問う」予備的立場が常識になるべきだ。

Q9: 日本の義務教育と民間で行える哲学教育ロードマップはどう設計すべきか?

義務教育の時間枠を超えて、民間教室やオンラインで「人生観授業」「哲学入門」「リベラルアーツ基礎」を構成するモデルを設計すべきだ。初年度は物語や寓話で「なぜ?」を問う入門。次の2〜3年で正義・倫理・価値の比較思考を扱うディベート方式を導入。最終2年はAI・ニュース・広告情報を検証するケース学習に進む。評価はテストではなく思考の深さと根拠の多様性でルーブリック化。教員は哲学・教育学系の学生をファシリテーターとして研修。運営はNPOや自治体と連携。こうした構造を段階導入する。

Q10: 日本でこうした哲学教育を普及させる際の最大障壁は何か?

最も強い壁は「制度的抵抗」と「文化的反発」である。公教育体制が既存の教科・検定制度・教科書企業体制に縛られており、新しい授業枠を入れる余地がない。また、「道徳=規範教化」観の強さが、疑う思考を教えることへの反発を生む。さらに、保護者・学校管理者・地方自治体の理解を得る必要性や予算・教員確保の制約も大きい。これらを克服するには、少人数モデル実績を示す、民間成功例を可視化する、政策提言を通じて制度改変を促す戦略が不可欠だ。

あなたも読書を始めよう

・自分が最大の資本であり、最大の投資先になる

・今が人生で一番若く、早く始めるほど複利が働く

・本は信憑性があり、読書は能動的ため成長できる